Ковалёв Николай Николаевич (1937-)

КОВАЛЁВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1937-) (РОССИЯ. МУРМАНСК)

Ковалёв Николай Николаевич — художник-живописец, график, писатель, художник книги. Заслуженный художник России.

Николай Николаевич Ковалёв родился 1 мая 1937 года. Окончил СХШ и институт им. И. Е. Репина в Ленинграде. С 1967 года живет в основном в Мурманске.

Дипломант многих конкурсов книжного искусства. Участник биеннале и симпозиумов, член творческой комиссии по графике СХ РФ.

Участник выставок всех рангов в стране и за рубежом. «Серебряная медаль» Российской академии художеств (в 1996 году).

С 80-х годов занимается живописью. Работы его находятся во многих музеях и частных коллекциях — Россия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Голландия, Германия, США.

Автобиография:

Живу в Мурманске с 1967 года. По происхождению, как горожанин и как художник, петербуржец. Образование – СХШ при институте Репина, 1955, сам институт – 1967. Настоящее художественное воспитание происходило в доме соратников Владимира Лебедева, Татьяны Шишмарёвой и Василия Власова. Там же знакомился с искусством двадцатого века, тогда по-существу запретным. Матисс, Пикассо, Марке и наши – Павел Кузнецов, Николай Лапшин, Александр Дейнека – образцы, от которых идет мое движение и самовоспитание. Главным побудителем с детства был замечательный Борис Власов, сын моих воспитателей. Мощное воздействие на петербургское искусство Владимира Стерлигова, вероятно, коснулось и меня.

Читать далее:

Официально я график, приписан к этому цеху. Выставлял эстампы, гуаши, книжную графику. Был известен как художник детской книги. Работал в московских издательствах, заседал в российских выставкомах, в комиссии по графике. Котировался, получал дипломы. Москва показывала мою «бумажную» продукцию в странах советского лагеря. С восьмидесятых ушел в живопись и оттуда больше не возвращался… карьера графика закончилась вместе с советской властью.

Живопись знает Мурманск – четыре персональных выставки, отчасти Петербург – две выставки. Региональные выставкомы меня не жалуют. В советское время издаться не успел. Это первая настоящая публикация живописи. Надеюсь, все влияния переварил во что-то свое. В работе исхожу как из жизни, так и из пластического умозрения. То, что люблю, и то, чего не люблю, каким-то образом отражается в картинке. Но в ней хозяин я. Моя забота – уберечь живое, но собрать все импульсы в хорошо организованный блок, где царит порядок, противостоящий хаосу и бедственности жизни. Радости и печали должны отразиться в призме, которая и есть картина. Специальных усилий для этого не требуется. Фигуративный мир зрения пытаюсь сбалансировать с образами абстрактного мышления. Люблю роскошь этого мира – цвет. Привержен свету, даже, точнее сказать, освещению. Это средства моей живописной лирики. Моя отрада – манипуляция всеми этими элементами. Стремление к анестезии порядка может увести в покой салонного благообразия. Я это сознаю и пытаюсь этому противостоять.

Пишу мемуары, эссе, стихи. Причина – та же, что у всех – выговориться и немного успокоиться… третий род занятий – искусствоведение, изложение соображений об искусстве, о художниках. Писал о Власовых, Васнецове, Якобсон, Никите Чарушине, Стерлигове, Фадеенко и других. Публиковался в толстых журналах. Писал в газеты о художниках и писателях Мурманска. Организовал групповое объединение «пространство» (Ковалев, Духно, Завертайло, Малышев). Проведено пять выставок (80-е – 90-е). Не умею хлопотать о продвижении своих работ и не владею приемами наживания имени. Пишу, в основном, «в кладовку»…

Искусствоведы о Ковалёве:

ПРОБУЖДЕНИЕ СОКРАТА (НИКОЛАЙ КОВАЛЁВ — ХУДОЖНИК, МУДРЕЦ, ДРУГ)

Коля Ковалёв существовал рядом с нами еще задолго до своего реального появления в нашей жизни. Существовал как комаровская легенда, цветисто-фантазийная, однако документированная прижизненным изваянием на клумбе возле предоставленной нам сторожки. Это было в 80-х годах, в Комарово, где мы с Ноной обитали на даче Татьяны Владимировны Шишмаревой, – по сути дела в летней мастерской ее недавно и неожиданно умершего сына – Бори Власова. О нем – по горячим следам – я писал книжку.

Как тут не сказать хотя бы нескольких слов о доме Татьяны Владимировны Шишмарёвой и Василия Адриановича Власова (в Ленинграде, на Васильевском, и в Комаровском академическом поселке), – одном из неофициальных университетов искусства в оттепельные годы? Здесь всегда паслась вoльнoдyмнaя молодежь, которую подташнивало от унылой сехашовской «драконады». Здесь можно было «обнюхать» висевшие на стенах холсты В.Лебедева, Н.Лапшина, А.Ведерникова. Здесь дозволялось, развалившись в кресле, полистать зарубежные издания, фундаментально представляющие Пикассо и Брака, Матисса и Марке, Боннара и Утрилло… Как правило, npocмотр «картинок» сопровождался темпераментными лекциями, приперченными остро-гротескными анекдотами о демонстрируемых метрах. Автором импровизированных комментариев был Василий Адрианович, мастер точных словесных припечатываний – в диапазоне от восторженного панегирика – до язвительного уничижения. Однако за веселой артистической буффонадой «имеющий уши» улавливал серьезное отношение к искусству, к его профессиональным устоям…

В числе тех, кто хаживал и в квартиру на Васильевском, и на «дачу» в Комарово, был однокашник Бориса Власова по СХШ, к тому же сосед по академическому поселку, – неизменный соавтор мальчишеских проказ, шутовских маскарадов и розыгрышей – Коля Ковалев. Поэтому вполне естественно, что в шероховато-округлом (величиной с хороший бочонок) валуне Борису привиделся образ его закадычного друга. Оставалось, по завету Микеланджело, «убрать лишнее», – совсем немного! – подчеркнув разве что скромную фуфлыгу носа, – в целом же обкатанный тысячелетиями гранитный валун вполне адекватно воплощал сократовский многодумный череп. Казалось, он был доотказа набит мыслями, и они украдкой (для нас, конечно, пока метафорически) выползали из под него – то в виде серебристого лоха, то в виде нежно лилового иван-чая. С годами голова всё глубже уходила в землю, но оставалась открытой небу, звездам, стоически принимая и отрезвляюще-ледяную утреннюю росу, и жесткую снежную порошу, превращающуюся порой в кокетливый снежный берет, хотя вскоре солнце снова обнажало неизменную лысину монолита.

По сравнению со своим гротескно-архаизированным двойником, выглядевшим замкнутым и хмурым, живой Сократ – Коля приятно поражал своей контактностью, искренним дружественным любопытством к собеседнику. К тому же мысли в самом деде – и уже не метафорически – лезли из него: и в очень «вкусных» мемуарах-эссе о коллегах, и в зорких – по художнически – стихах, и в серьезных суждениях о прочитанном. Кроме мыслей, острых наблюдений, он принес с собой и неизменную улыбку. Улыбку благожелательного внимания и в то же время доброй защитной и готовой ко всему иронии. С этой – подчеркиваю! – благожелательной и как бы заведомо прощающей иронией он был и заведомо неуязвим.

«Гранит» демонстрировал свою способность оттаивать, но живой o6лик не разрушал и гранитного «архетипа». Приняв, что мир таков, каков есть, Коля Ковалёв сросся – философски – с законами этого мира. В прочной постановке его коренастой фигуры и впрямь мерещилось нечто от невозмутимого древнегреческого мудреца, способного выстаивать долгие диспуты, изощренного во всевозможных учениях и системах доказательств.

За годы своей жизни и учебы он уже успел пройти искус разных творческих соблазнов, набрался coлидногo запаса художественной эрудиции, а главное – идеологии эстетического релятивизма. В самом деле (не считая Мухинки – неоконченной, а также Института имени Репина – оконченного), кроме «Академии» Шишмарёвой – Власова, где господствовала установка на понимание «пространственной жизни предмета», его «устройства», «конструкции» (цитирую по Рукописи мемуаров Н.Н. Ковалёва, с. 11; в дальнейшем – «Рукопись» и указание страницы), он оказался вхож и в домашнюю «Академию» семьи Трауготов, где «вместо ясности, трезвости, уважения к знанию и мастерству (…) царила некая самодовлеющая эмоциональность, обязательность законов и норм как бы отрицалась. Проповедовалась моцартовская легкость, творчество без усилий и расчета, делались намеки на богодарность искусства, на его ангельскую сущность, магическую непроницаемость». (Рукопись, с. 17). Мало того. Ему удалось соприкоснуться и с еще более эзотерической «академией» В.В. Стерлигова – Т.Н. Глебовой. Вспоминая об этом, художник признается: «То немногое, что я слышал из его (Стерлигова – Л.М.) уст, как-то растворилось в памяти как нечто иррациональное и трудно уловимое. Слова действовали как заклинания». (Рукопись, с. 17). Важным явилось и само воздействие работ Стерлигова: «Какая-то светлая магия исходила от них, и я был чувствителен к ней. И хотя надо мной тяготела неумолимая власовская анафема, я вкушал запретные плоды с удовольствием». (Рукопись, с. 18).

Учитывая всё ближе накатывающее «время перемен», как тут было утвердиться на чем-либо одном? В каком-то из своих эссе-воспоминаний художник запишет: «думаю (…), что нет на свете универсальных истин и оценок. Правда всегда ускользает, и человек всегда ошибается (…) Глупо быть нетерпимым, скучно судить окончательно (…) Окончательная правда у Всевышнего». (Рукопись, с.30). Слава Всевышнему, что релятивизм не стал для художника обоснованием беспринципности и – что сейчас стало повальной эпидемией – цинизма. Но – вошел в систему его взглядов как взвешенная доза противоядия против косности, капля трезвого скепсиса, которым провоцируется собственный поиск.

Если иметь в виду соотношение главных ветвей искусства Новейшего времени – «фигуративного» и «беспредметного», то в этом, наиболее крупном водоразделе художественных исканий Века Ковалев стремится найти свой «плодотворный баланс», считая изобразительное и абстрактное начала не враждебными, а дополняющими друг друга. Наделенный философским складом ума, склонный к теоретизированию, он все же не поддался модному нынче искушению рассматривать любой зафиксированный художником знак (жест!) лишь как повод для интеллектуальной рефлексии, не только получающей безусловное главенство, но и самодостаточно-самоценной. Ясно, что при подобной установке максимум интеллектуальной активности находится в обратно-пропорциональной зависимости от минимализации пластической данности. В идеале – наибольший простор для умозрительных построений представляет, скажем, точка на холсте или даже «чистый экран», пустой холст, – не иначе! – эквивалент «божественного Ничто». Ковалеву внятно присутствие Логоса в мире, его гармонии. Но как феномен проявления божественного, (имеющего склонность ускользать от прямого контакта!), его интересует Нечто.

Художник прекрасно понимает, что «Абстракционизм прежде чем стать манифестированным течением существовал в мыслительном пространстве человека как один из методов освоения мира, так сказать, присутствовал метафизически». Об этом он пишет в своем небольшом трактате: «Четвертый кризис (проблемы абстракционизма)» (с. 4). Из чего следует признание автором «абстракционизма» как определенной субстанции живописно-графического произведения вообще. Однако в том же сочинении он замечает: «Минимализм средств (…) завершается Черным квадратом – образом тотального поглощения реальности». И художник сам себе говорит: « Всё – стоп! Идти дальше некуда – при этой схеме движения». («Четвертый кризис», с. 14.).

Итак, Ковалёв – художник, для которого созерцание реальности – существеннейший импульс выхода в мыслительное пространство, если угодно, способ осмысленного существования. Созерцание внешнего неотделимо у него от интроспекции, от самопознания. Вот почему он решительно отстаивает картину (дискредитированную и дискриминированную в наше время) как форму ничем незаменимого высказывания художника.

В краткой статье 1999 года «Продление смысла» предпринята попытка дать «интегральное» определение картины: «Картина, – еще существует. И не только как обработанная красителем плоскость, но и в ее многовековом значении, передачи идеи пространства как главной сущности видимого мира». (с.1). Здесь следуют отсылки к опыту истории искусства, от помпеянцев – до супрематизма. «Концепция пространства , – читаем дальше, – может быть самая различная. Тон, цвет композиции передают пространственное событие. Оно может иметь предметное и беспредметное содержание. Предметная картина может быть причастна литературе, публицистике, этике. Беспредметная может передавать различные тоны мироощущения, духовного состояния, темперамента» (с.2). – Замечание крайне важное. Ибо, как со всей очевидностью демонстрирует это видео и компьютерная техника, – «пространственных событий» (так же, как и «концепций пространства»), причем развивающихся в реальном времени, обладающих реальной динамикой – на экране телевизора или компьютера – возможно неисчислимое множество. (Кстати, именно динамика отвлеченных пространственных вариаций превращает их в некое действо чисто зрелищного характера. Оно и не располагает к внутренней сосредоточенности, что как раз и предусматривает статический образ). Всё дело в том, становится ли «пространственное событие» – событием душевным, духовным. В картине оно может стать именно таким событием. Но здесь-то и возникает вопрос о «содержании» пространства, о его предметно-структурном наполнении. («Пустое» пространство – попахивает, используя выражение Гегеля, – «дурной бесконечностью»). Понимая это, художнице подчеркивает необходимость сохранения «ассоциативного ряда» ( «Четвертый кризис», с. 8.). Действительно – от «пространственных событий» мы ждем живой ассоциативности. Но она зарождается из переживания тех или иных образов и вызванных ими эмоциональных состояний. Вследствие чего и рождается духовное событие. В конечном счете потребность апелляции к пространству внешнему и обусловлена задачей расширения возможностей для самораскрытия художника, то есть – пространства внутреннего. Неповторимый пространственный «организм» заключенного в раму художественного мира и оправдан как аналог суверенитета личности, манифестация ее субъективного состояния-виденья.

Работы Ковалёва – речь идет о работах последних лет – обнаруживают особенность, в той или иной мере характерную для целого ряда художников, – прежде всего круга Стерлигова – П.Кондратьева. Однако начала подобной системы можно найти в черно-белых акварелях 20-х годов В.Лебедева, и – опосредованно – в интерьерах Т.Шишмаревой и Б.Власова. Суть дела состоит в том, что перед нами предстает картина, приглашающая к «погружению» в ее пространство. Но пространство это оказывается лишенным иллюзорности и даже не укладывается в перспективные схемы. Картина откровенно существует в двух своих ипостасях: «конкретной», связанной с реальным мотивом, и «абстрактной» – пластически-структурной. Между ними и возникают контрапунктные отношения, завязывается особая драматургия становления образа. В пространственной концепции наиболее непосредственно выражается отклик на окружающее со стороны художника.

Проблематика его искусства задается прежде всего выяснением отношений человеческого «я» и «мира». Поскольку художник так или иначе отталкивается от предметной реальности, в его творчестве ненавязчивым пунктиром, но достаточно четко угадывается «литературная» программа: вырисовываются определенные мотивы. Они, вроде бы, случайны, зачастую вырастают из путевых «заметок». Но и в выборе их ряда, в самой их взаимосвязи, наконец, в артикуляции глубинного смысла изображаемого выстраиваются вполне очевидные авторские предпочтения, складывающиеся в некую систему взглядов, философию.

Компания в Дюнах, 1987 г.Может показаться, что зарождается она как бы играючи, шутя, ну, допустим, на родном комаровском пляже… Здесь, на уныло-плоских песчаных отмелях – вместе с друзьями-приятелями не грех и порезвиться, покуролесить. Но вот, во время очередной прогулки вдруг совершается нечто выпадающее из традиционных пляжных забав. Даже в компании человек как бы застает себя «врасплох» – наедине с пустынным берегом, бескрайним заливом… Валяясь на спине и болтая ногой, он видит – осознает! – приятели – приятелями, – а ему самому собеседовать с Небом, с Вселенной. Да, это то чувство «ушибленности» Непостижимым («Вселенной небывалость», по выражению Пастернака), которое открывается однажды в детстве и перед которым мы навсегда остаемся детьми.

Холодный пляж, 1992 г. Явно значимый для художника мотив упорно варьируется им. В той же позе, что и подросток, запечатленный работой 1987 года – «Компания в дюнах», изображена и молодая женщина в более поздней картине «Холодный пляж» (1992). И здесь человек – один на один с миром. Миром пасмурным, бесприютным, и в то же время – своим, обжитым благодаря присутствию самого человека. Оказывается, это важно (без какой-либо романтической патетики!) просто смотреть ввысь, созерцать словно застывшее в небе осязаемо – весомое облачко, принесенное издалека, говорящее об огромности белого Света, может быть о дальних неведомых странах…

Далекие горы, 1988 г. А судьба и в самом деле дарит свои «географические открытия». Для Ковалева – это и Латвия, и Финляндия, и Германия, и Швеция, но главное – Мурманск, место наиболее постоянного жития художника в последние годы. Судя по картинам, его манят, но в то же время как бы удерживают своим стерильным холодом далёкие горы, – (одноименная работа 1998 года).

Облако над мысом, 1997 г. Проходящим образом мира сего возникают – порой диковинные – виды скалистых побережий Заполярья. Это мир – полновластный в своей «самостийности». («Облако над мысом», 1997). И хотя эпика природы лирически одушествляется автором, на ее неоспоримую объективность он не посягает. То тут, то там дает о себе знать суровое дыхание Севера…

Дорога в горах, 1991 г.

Зимняя дорога, 1981 г.Ощущение протекания бытия, открытия всё новых горизонтов подчеркивается часто варьируемым мотивом дороги. Дорога – давний символ жизненного пути. («Дорога в горах», 1991; «Зимняя дорога», 1981). Иногда, может быть, не без иронии автора, она создает иллюзию движения на небо… («Главная дорога», 1989).

Главная дорога, 1989 г.

Маяк, 1996 г.В том же ряду стоит и мотив маяка, многократно повторенный, – знак овладения пространством, ориентации в нем. Однако маяки приобретают у художника образ странных чудищ. Смотрящие своими огненными глазами эти марсианские монстры скорее пугают, нежели завлекают в дальние просторы…

Маяк на скале, 1995 г.Мир – велик. Но уйти – от себя – некуда! И везде поджидает одиночество. Мучительно преодолевается людьми разобщенность, отъединенность друг от друга. Вроде бы, обыкновеннейшая сцена. Но, выпадая из чисто бытовых координат, диалог двоих происходит перед лицом земли, моря, неба… И каждый из его участников остается при своем «вопросе» и при своем «ответе». («Люди у моря», 1986). Экзистенциалистские умонастроения художника слишком прозрачны. Раняще остро незащищенность человека перед окружающей средой выражена – возможно и без особого авторского умысла художника – в совершенно бесхитростной, напоминающей академическую постановку в работе «Красный халат» (1991). Образ полуобнаженной фигуры – метафора внутренней незащищенности и одновременно – олицетворение приоритета духовного начала перед телесным. Существует, наверное, закономерность: с обострением личностного самосознания – тяжелее бремя одиночества. Тем отчаяннее один человек ищет другого. Ищет вдали от тесно сгрудившихся домов городского квартала, можно сказать, в чистом поле, на пустыре, у развилки дороги, отмеченной нелепо торчащим дорожным знаком. Реминисценции, идущие от неореализма былых итальянских фильмов, приправлены интонацией неизбывной российской тоски.Свидание, 1990 г.«Свидание» (1990) – так называется серия картин – происходят вне традиционно романтического антуража: в них – космически щемящая, хочется сказать, «воющая» печаль судьбы (или – несудьбы) двоих. Это встречи – прощания. В мире – смутном, без будущего. Как композиция картины, так и вызывающие чувство жалости ее персонажи – почти гротескны. Потерянные в туманно-заснеженном пространстве фигурки людей словно бы разъедаются известково-едким раствором окружающей среды, истаивают в ней…

Художник изъясняется далеко не только языком сюжетостроения, режиссуры. Драматургия человеческих отношений развертывается на уровне взаимоотношений пространства и формы. Будучи психически заряженным, пространство создаст свое «силовое поле», воздействующее на предметную форму. Зачастую она стянута, сжата, спрессована, слепленная подобно снежку горячими детскими ладонями. В своей самозащите перед экспансией безмерного Космоса форма стремится свернуться в себе, замкнуться. В то же время – понимание пространства и формы, их взаимодействия у Ковалева обусловлено определенным историческим контекстом, оно – ситуативно.

Думается, именно поэтому художник не порывает с восприятием реальности, не стремится к «отлету» от нее. «Вещи чисто абстрактные, – не без оснований замечает он, – начинают страдать своего рода бесконфликтностью, „бессобытийностью“ (то есть событийность пространственную художник явно связывает с неким визуально-эмоциональным опытом! – Л.М.) и приобретают черты произведения декоративного искусства. Это совсем неплохо. Но это … мало. И дело даже не в том, что исчезает адекватность восприятия, (…) а в том, что самому художнику становится слишком легко и пусто». («Четвертый кризис», с. 19).

После грозы, 1994 г.Прозреваемая художником драма пространства и предмета во многих случаях не что иное, как выражение извечного конфликта – общего и отдельного, универсального и индивидуального. В картине «После грозы» (1994) – «прилепившийся» к земле домик, людское жилище,- трагически одинок. Даже деревья жмутся друг к другу, точно скованные страхом перед необъятно распахнутым Небом. Приносящее очищение, оно чревато и новыми стихийными катаклизмами.

Ночь над озером, 1992 г.Как правило, в работах Ковалева осмыслено и само сопоставление форм – исконно природных, например, озера, берегов, – округлых, нередко – обкатанных временем, вековечных («Ночь над озером», 1992 ; «Зеленое ущелье», 1996) и – сугубо человеческих – откровенно гротескных, словно размываемых, рассеиваемых мировым пространством.

Поцелуй дога, 1995 г.Красноречива картина «Поцелуй дога» (1995) – почти анекдот, но в то же время и притча, повествующая о нашем марионеточно-эфемерном земном существовании, сопричастном какой-то вселенской дьявольской круговерти…Деревянные предметы, 1985 г.Север, Край Земли как бы вводят в соприкосновение с мертвенно-ледяным Космосом, делая ощутимее идущее из него излучение. В панорамные северные ландшафты Ковалева – свет нисходит как некая разлитая во Вселенной отвлеченная субстанция, одна из ипостасей «равнодушной» природы. Но солнечный свет на Севере – это и тепло, жизнь. Солнце здесь – совсем не в той цене, что на юге, где и ветер – «веселый», – ну, прямо из кинофильма «Дети капитана Гранта» – как раз для ребят, кайфующих на припеке («Коктебель», 1986). Но это – каникулы, праздник. Будни – не у Черного моря, а у Баренцева, где ресурсы тепла приходится изыскивать. Свет осознается художником как редкостная драгоценность; солнечные лучи, проникающие в жилище, ложатся на поверхность вещей почти материально осязаемыми сгустками, напоминая янтарные слитки («Деревянные предметы», 1985). Миг, озаренный и согретый солнечным присутствием, будто замедляется, застывая в своем непреходящем значении. («Красная комната», 1997).

Катя, 1987 г.Свет – дар животворящей природы. А к природе художник относится благоговейно и нежно, ибо чувствует за внешним «равнодушием» ее тайную – тютчевскую – одухотворенность. Олицетворением одушевленного, подвижно-волнового начала природы предстаёт Женщина. В округло-плавных формах ее тела («Катя», 1987) – пластический отзвук мелодии холмов, перелесков, речных излук. Своим безличностно-отрешённым лиризмом Женщина символизирует таинственно-животворящий (мудрый) сон природы. Обнаженная натура легко принимает образ Данаи…

Девушка с птицей, 1996 г.В прелестной композиции «Девушка с птицей», (1996) – глубоко интимной и далекой от патетической декларативности, эмоционально сконцентрирована суть поэтического доверия человека к природе. Явление Птицы, влетевшей вместе с солнечным светом в утреннее окно и севшей на спинку кресла, в котором расположилась девушка, – почти чудо! Но – возможное! – Сотворенное самой реальностью! Просветленная, золотисто-серебристая живописная среда, дематерилизует (в какой-то мере) предметное наполнение картины, акцентируя ее обо6щенно-символический смысл. В возможности сокровенного собеседования Человека и Природы (а также – олицетворяющих ее божьих тварей) – начало творения сказки, мифа.Как не без оснований замечено, метафорическое пространство мифа и возникает в качестве средства компенсации незнания, способа «заслонения» от непостижимого пространства реального, – гадательного, двусмысленного, обманного. В любом случае – проблемного. Для художника это если и не полностью закрытый, то в огромной степени зашифрованный мир. Посредством мифа побеждается страх отчуждения.

Скульптура и ангел, 1994 г.В напоминающей радужное видение работе «Скульптура и ангел» (1994) «вертикальное» творение рук человека и горизонтально парящий вестник Бога – контрастно противопоставлены друг другу. Причем возникающая между ними пластическая взаимосвязь как бы непроизвольно образует форму креста – символ духовного восхождения. Путь, на котором человек обретает свое достоинство. Апелляция к мифу – это и доброе пожелание, одаривание людей надеждой. В «Троице» (1996) – миф откровенно нисходит на землю, обновляя природу, внося в нее ощущение утренней чистоты и свежести, вечно зовущей пространственной синевы. Блаженно сновидческая сцена становится поэтическим камертоном реальности.Праздничный вечер, 1987 г. Истоки мифо-поэтического творчества – в памяти и фантазии детства, еще не знающего непроходимой границы между былью и небылью, реальностью и сказкой. Детство, перекрашивающее яркими красками собственной фантазии дворик возле родного дома, всё свое ближайшее окружение, вносящее в него радость игры, готовой перейти и в игры взрослых, порой уже становящиеся нелепыми, близкими к самопародии («Праздничный вечер», 1987) – излюбленные (и спасительные!) мотивы в творчестве Ковалёва.

Натюрморт со свечой, 1988 г. И всё же, реальная действительность – для художника столь трезвого аналитического ума – оказывает постоянное противодействие безмятежному мифотворчеству, а тем более построению иллюзий. И тут избирается несколько иная тактика. Формой защиты от мира, помимо культивирования детского простодушия и умения открывать волшебства на задворках, для Ковалёва становится сосредоточение на малом. Или – способность превратить едва ли не каждый облюбованный фрагмент окружающей реальности – в «зеркальный» образ своего внутреннего состояния. Отсюда – и погружение в «микромир» вещей, осознанная работа над натюрмортом. «Натюрморт со свечой» (1988) – яркое, «доподлинное» свидетельство «мира, обретенного в себе», что достигнуто посредством «устроения» ансамбля малых вещей. Они – говорят о возможности открытия каких-то уголков душевного равновесия. Предметный набор натюрморта включает свечу, – в отличие от многих традиционных образцов (малые голландцы, И. Хруцкий) – незажжённую. Её горение, остающееся в потенции, как бы углубляет степень медитативности образа: мы лишь прикасаемся к некоей тайне задержанного, остановленного мига…

Полка с транзистором, 1988 г. Сколь бы ни был сужен – в натюрмортных работах – взгляд художника, их композиции, как правило, незамкнутые; они дают ощущение распространяющегося за пределами картины потока бытия. В то же время избранный фрагмент, становящийся «слепком» авторского «я» – как пластическое создание, «абстракция» получает эстетическую самоценность. Так из течения Всеобщего извлекается нечто «свое», обжитое, суверенное. Поискам уголков тепла, уюта, ячеек относительного покоя и порядка посвящены многие работы Ковалёва. («Деревянные предметы», 1985; «Полка с транзистором», 1988, и другие). Но ведь дома, строения, жмущиеся друг к другу, – тоже своего рода «полки», «ячейки» для жилья, защищающие человека – в беспределе мирового пространства, открытого стихиям и Космоса, и Социума. Художник принимает идею урбанизма как неизбежность, как закономерное проявление определенного цикла в развитии самой природы, Вселенной. Он и эстетически осваивает геометрию техногенной цивилизации, хотя неизменно старается се смягчить, придать ей «человеческое лицо». Но «человеческое» означает – способное «мыслить и страдать»…

Городской пейзаж с вороной, 1994 г.Не только своим мрачноватым колоритом внушает смутное чувство тревоги, вроде бы, вполне обычный «Городской пейзаж с вороной» (1994). Странными выглядят вынесенные на первый план, композиционно явно акцентированные три столба – то ли электропередачи, то ли еще каких-то городских коммуникаций. Стоящие близко друг к другу, сработанные топорно, они сооружены явно наспех и не на века… В их нелепой неправильности (почти – «инвалидности») мнится нечто, ведущее нить ассоциаций к другим трем столбам… Поперечных перекладин еще нет, по основа подготовлена. На всякий случай… Не напоминание ли это о нашей – вечно ожидающей нас – Голгофе? Не предуготовление ли к трагическому финалу?..

Эсхатологические настроения – нет-нет – и проскальзывают в творчестве художника , может быть, как тайная, но главная боль, бередящая его душу. Реальность в работах Ковалёва, особенно связанных с Крайним Севером, напоминает если не «Зону» Андрея Тарковского, то нечто, сравнимое с «Предзоной», тем, что непосредственно предшествует «Зоне». Но «Зона» присутствует не везде, а лишь там, где побывал человек. Неосмотрительный пришелец – он сам. И «Зона» всего лишь след избранного им пути – пути техногенной цивилизации. Но гарантирует ли сама ее формула, сама религия исповедуемого ею Прогресса человеческое счастье или хотя бы взаимопонимание?..

А ведь начиная с веселых отроческих прогулок по взморью Финского залива, казалось, что именно западные ветры – и в прямом и в переносном смысле – приносят весну. Как в самом себе объединить разные пласты времени, пласты миропонимания? Нелепо возражать против естественного хода истории, НТР, урбанизации человеческого бытия и т.д. Но парадокс в том, что современная цивилизация, оснащенная великолепным дизайном, как будто бы и нашла в нем полное, исчерпывающее воплощение культуры. XX век, вопреки упованиям В.Кандинского, стал не веком «великой духовности», а веком «великой вещности». Подлинно духовное искусство – оказывается невостребованным. Оно вроде бы, и не нужно! Слишком многое из того, что довелось видеть Ковалеву в западных галереях, не выдерживает критериев высокой пластической культуры, впитанных им, так сказать, с молоком матери. Вот почему, при всей своей эстетической терпимости и толерантности, объективно – самим своим творчеством художник, безусловно, полемизирует с такого рода продукцией арт-рынка.

Попадающая по сложившейся традиции в рубрику «тихой», живопись Николая Ковалёва – лишь на первый взгляд не более чем камерна и развивается в полутонах сугубо лирической поэтики. Но недаром народная мудрость настороженно судит о «тихом омуте». За внешней сдержанностью изысканной выразительной палитры художника угадываются острые внутренние конфликты. За ними – «нестыковки», оппозиции полярных, несовместимых порой категорий, жесткие противоречия современной цивилизации, урбанистической среды, созданной человеком и отчуждающей человека с его ценностными ориентациями, выходящими за рамки потребления и элементарного развлечения. Как личность человек стремится к сохранению внутренней целостности. Но он имеет дело с раздробленным на мелкие фрагменты, мозаичным миром, не складывающимся в общую картину. В океане хаоса остается отыскивать лишь крохотные островки уюта, тепла, подобные светлячкам в ночной стихии.

Есть у художника, казалось бы, неожиданная серия работ «Натюрморты с коробками» (1996). Коробки – из-под кофе. Притом – рваные. То бишь вещи, явно отслужившие, сыгравшие свою роль, предназначенные на выброс… Но рука художника словно бы дрогнула, задержалась ради временной паузы для размышляющего созерцания. Может быть, последний акт «минитрагедии» приостановлен прощальным лучом солнца, озарившим огненным светом эти уже ненужные вещи? И даже уже не вещи, – в них разве что только и брезжит некий метафизический смысл…

Не знаю, в какой мере осознанно «высказывание» художника. Но не исключено, что в поисках «островков уюта», обеспечиваемого в нашем мире элементарной конструкцией, образующей мотив «ячейки» – этот последний трансформируется в мотив коробки, тары, упаковки наиболее массовидные «памятники» общества потребления, символы Прогрecca. Иными словами, предметом внимания художника становится «изнанка» цивилизации, ее Мусор.

Сжигание коробки, 1994 г. В свете подобных догадок чисто бытовой сюжет: «Сжигание коробки» (1994) приобретает поистине ритуально-сакрализованное значение. Наверное, в замысле картины присутствует доза иронии, и все же, она, с ее готически восходящим в небо, отуманенным дымом пламенем, воспринимается как ёмкая философская формула. Здесь – не только тема утекания жизни, обновления бытия, но и тема внутреннего очищения и, несомненно, освобождения (прежде всего – в себе) от «памятников Прогресса», от символических структур современной действительности. Это – конечно же! – свой микроапокалипсис! Отречение от мира реального, вещного – во имя восхождения к миру – еще неведомо какому! – но горнему, духовному. По всему композиционно-пластическому строю – это одна из наиболее «иконных», религиозно-одухотворенных работ художника. Есть в ней, разумеется, и общекультурологический смысл, доказываемый как бы «от противного»: горят коробки, «рукописи (шире – творения духа) – не горят».

Кстати еще немного о рукописях художника. Будучи самоценными, они проливают свет и на его творчество. Вновь и вновь читаю откровенные и, несомненно, выстраданные признания: «Мы с удовольствием слушали „стариков“ и получили из их рук, коль скоро это даяние стало возможным“. (…) Да, эти художники еще просто любили красивое. Мы, их ученики, теперь уже, кажется, заскучали в этом затоне мирной красы». (Рукопись, с. 33). Что ж, критическая самооценка всегда продуктивна. И все же, думаю, автор излишне инерционен в своем релятивизме, когда он выносит не в меру суровый приговор себе и своему поколению: «Мы (нам теперь 50) верно окончательно закоснели в последней остаточной стадии классического периода советского искусства». (Там же, с. 33). Правда, тут же (на той же странице) отыскивается и (отдающее вкусом горечи!) лекарство: «Дело охранения не менее достойно дела ниспровержения». – «Ниспровержения» – читай: фундамента авангардизма.

Но сколь бы скромную роль ни отводил себе художник, в этом полдела. По сути же, даже признавая как неизбежность (историческую? эсхатологическую?) перспективу глобального развития человечества, как творческая личность он не может ее принять. Принимая современную цивилизацию, он не может (в главных чертах!) принять современной культуры. Ничего не стоит расшаркаться перед господствующей нонече моралью, но нельзя и не высказать свою правду, которая «тоже правда»: «Некоторые теперь говорят: не надо быть высокомерным, мы не на Парнасе, надо дать зрителю, чего он хочет – здесь расшаркивания прекращаются, и автор говорит от души: „Это антикультура. Или культура потребительского общества, что одно и то же“. (Рукопись, с. 33). Настоящий художник – творец, созидатель и не может мыслить иначе! Потому ему и „хочется держаться за пластику и мерить искусство эстетическими мерками“ ( Там же.) А значит, – исповедовать то, что выражает гармонию человеческого „я“ и „мира“, если yгoдно, их экологическое взаимопонимание.

Отдавая себе отчет в том, что антикультура – означает самоубийство культуры, а это – репетиция самоубийства человечества, Сократ пробуждается. Он произносит не свое знаменитое и монотонно-затверженное: „Я только одно знаю, что ничего не знаю“, (из формулы „ученого незнания“ – превратившееся в формулу уклонения от ответственности!), а нечто другое… Художник не поступается принципами релятивизма. Однако перед лицом реальности, которая переживает процесс назревающей глобальной катастрофы, он произносит слово „СОПРОТИВЛЕНИЕ“: „Сопротивление процессам – тоже процесс“. (Рукопись, с. 33) В этом – кредо мировоззренческого и творческого самоопределения.

И за это уже можно поднять свою чашу с цикутой!…

Лев Мочалов, доктор искусствоведения. Март 1999, Санкт-Петербург.

Список книг с иллюстрациями Н.Н. Ковалёва:

1977

- Пухначев, В.М. Железный богатырь. По мотивам хантыйских сказок (ил. Ковалёв, Н.Н.). М., Советская Россия, 1977, 20 с.

1979

1981

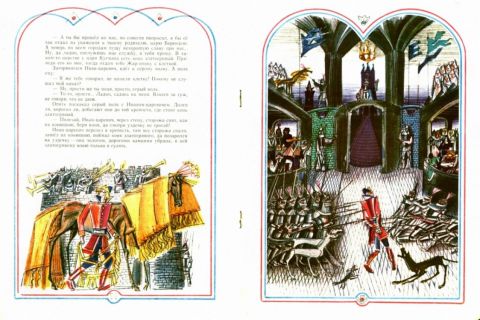

- Ершов, П.П. Конёк-Горбунок (ил. Ковалёв, Н.Н.). Мурманск, Мурманское книжное издательство, 1981, 112 с.

1991

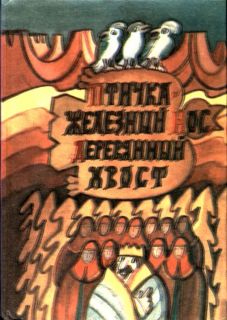

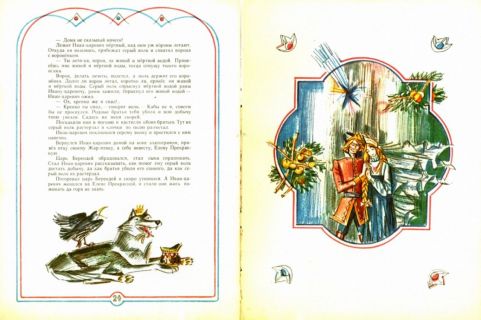

- Птичка — железный нос, деревянный хвост. Сказки Терского берега (ил. Ковалёв, Н.Н.). Мурманск, Мурманское книжное издательство, 1991, 144 с.

Награды:

- 1996. «Серебряная медаль» Российской академии художеств.

Выставки:

- 1979 – Москва, ЦДЛ;

- 1987 – Ленинград, ЛОСХ;

- 1993 – Мурманский областной художественный музей;

- 1995 – Мурманский областной художественный музей;

- 1999 – Санкт-Петербург, группа « Пространство»;

- 2003 – Мурманский областной центр ремёсел;

- 2005 – Мурманский областной художественный музей;

- 2007 – Мурманский областной художественный музей;

- 2007 – Санкт-Петербург, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме;

- 2007 – Санкт-Петербург (г. Пушкин), Музей «Царскосельская коллекция»;

- 2009 – г. Мурманск, Городской выставочный зал;

- 2010 – Санкт-Петербург, галерея «Сова-Арт»;

- 2013 – Санкт-Петербург, Малый зал Центрального выставочного зала «Манеж»;

- 2013 – Санкт-Петербург, Музей-усадьба И.Е.Репина «Пенаты».

Литература:

Обложки книг с иллюстрациями Н.Н. Ковалёва:

Работы:

Смотреть далее:

Автор обложек книг, без внутренних иллюстраций Н.Н. Ковалёва:

О замеченных ошибках и опечатках пожалуйста сообщайте в комментариях.